大企业很难让自己变成创新的领导者。因为有太多的固定程序和文化因素阻碍。而对于还没开始创新的企业来说,创新的甜蜜往往要等到多年以后才能品尝。但是,创新大赛这一运作体系或许能够加速变革的步伐,让企业更快品尝创新果实。

项目背景&挑战

【01】企业推行创新工作无抓手

企业虽设立专门机构,但无工作抓手。大部分工作模式单一, 不能够以项目为依托,导致提报预算困难,不与项目结合的创新投入就是耍流氓。同时大企业太多的固定程序和根深蒂固的企业文化导致创新部门难以协调各部门实现协同创新。

【02】传统模式缺乏成果产出

基于知识技能的培训是组织学习的一维空间,转化到实际应用的时候很难跟踪到底用了多少,也很难评估带来多少行为转变,或者说就算行为转变了,这种转变也是自发的,是不可控的。企业学习发展部门需要向老板更明确地说明,花了那么多银子,到底带来多少可测量的结果?创新要为用户和商业服务。

- CEO的关键绩效指标中并没有创新这一项。由于和自己的考评没有直接关系,CEO们往往缺乏动力做创新;

- 国有企业有一条“潜规则”,那就是新业务第一年必须赢利;

- 大部分企业决策机制繁冗拖沓,不利于创新;

- 创新取得回报的周期可能超过CEO和董事长的任期;

太平集团 | 全球保障,共享太平

洞察&发现

【01】选择

经验表明,许多企业之所以陷入困境并不是因为缺乏新创意,而是难以选出值得支持和发展的创意。创新毫无疑问蕴含着风险。如何从创新项目组合中获得最大效益,不是看怎么消除风险,而是看怎么控制风险。在整个过程中,设定合理的企业立项数量,通过专业的筛选评审机制,淘汰掉前景欠佳的项目,帮助企业在丰富的创新组合中顺次选择相应数量(具体数量依企业需求而定)的重点项目,投入主要资金。

【02】专业的创新视角

创新还需要切实可行的独特见解,创意要既能让消费者欣喜,又能开发出新的品类、开拓出新的市场。企业该如何开发创新项目呢?大赛模式有条理、系统化地帮助企业团队仔细分析以下三大问题:要解决什么重要问题、什么样的科技能解决问题、什么样的业务模式能产生利润。探索其中的交集。

【03】提速

很多时候,阻碍创新的往往就是企业自身。许多大企业谨慎的管理模式很容易让形式主义得以在各部门蔓延,阻碍或拖慢了审批。所以,我们要找到两者间的平衡:注重跨部门合作、持续周期性学习和明确决策路径,这些都能助力创新。

为了实现创新理念的最初创想,大赛将帮助团队扫清卓越创意和终端用户之间的障碍。确保项目团队在参赛过程中真正做到跨部门,而非纸上谈兵。大赛为成员提供独立空间,并确保他们能够为项目投入足够时间。大赛以项目团队为基本工作单位,能够帮助团队成员在原有等级关系的前提下,暂时在一种程度上终止等级契约,给员工以更大的自由度,这不仅适合创新型员工的行为特征,有利于创新效率的提高,还有利于降低监督成本。

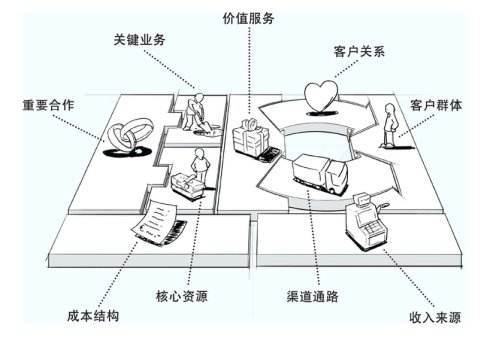

【04】商业模式演进

商业模式创新一直都是强大创新组合中的重要部分,它会在演进中改变价值链中的各个模块,不断实现利润流多样化,修改商业模型。我们希望通过大赛帮助企业产出很多可填补当下空白的项目。为此,参赛团队不仅需要把技术完善、产品做好,还需要想到在商业模式上怎样更加贴近市场、贴近用户。

以新帮助团队梳理确定哪几个(比如说四到五个)是发展创新战略所需要的,帮助团队认真审视能够给新的重要客户群带来价值的商业模式,突破对自我认知的局限性;

价值&发现

大赛为企业产出128个创意

德以新通过创新大赛为客户征集了128个优质创意,累计20个团队参与创新培训及赋能工作坊。

6个项目落地孵化

在路演阶段,企业管理层、相关行业专家和创新专家的评审以及参赛团队对于自身产品、战略与商业模式的思考。最终,6个高质量的创意项目脱颖而出,开始落地孵化。